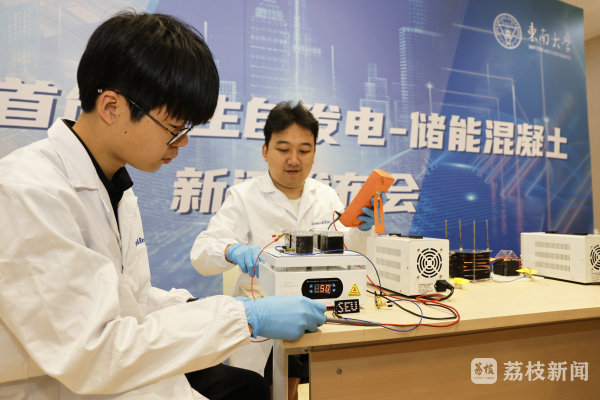

当建筑、马路变身“充电宝”,手机、新能源汽车随走随充——这些看似科幻的场景,正因东南大学的一项突破性技术逐渐成为现实。今天(5月9日),东南大学发布了最新科研成果——全球首创的仿生自发电-储能混凝土,由该校缪昌文院士、周扬教授团队自主研发。

从外观上看,东南大学研发的这款全球首创仿生自发电-储能混凝土样品,形似一块普通的板砖,但内部却暗藏玄机。

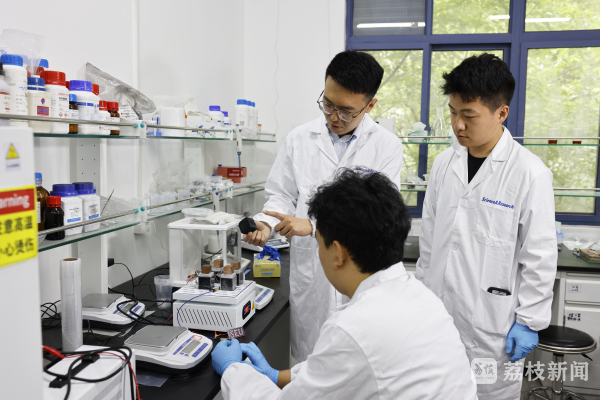

研究团队采用“双向冷冻冰模板法”,在水泥中复刻了植物维管束的微观结构,并填充柔性材料形成离子通道。改造后的混凝土内部宛如一个精密的“血管网络”,离子能够在其中自由穿梭,而其外壳依然保持绝缘安全,人们触摸时不会有触电风险。

东南大学教授周扬解释道:“一般而言,水泥混凝土是不导电、不导离子的,不过,若在纳米和微米层次将水泥混凝土内部构建成有序的层状结构,就非常适合离子导通了。由于建筑室内外始终存在温差,利用温差效应,可以促使材料内部离子移动,进而实现发电功能。与此同时,混凝土外壳依然是不带电、不带离子的,不存在安全问题,人触摸后也不会触电或发生爆炸。”

这项突破性成果涵盖了自发电水泥基超材料与自储电水泥基超级电容器两大核心技术。科研团队打造的N型、P型两种热电水泥,赋予了混凝土类似“光合作用”的能力。实验数据显示,N型热电水泥的塞贝克系数高达 -40.5mV/K,是传统材料的10倍;P型热电水泥的功率因数提升了51倍,热电优值提升了42倍。

“这些专业数据背后意味着,混凝土墙面只需存在微小温差就能持续发电,这彻底打破了清洁能源受天气限制的瓶颈。因此,自发电混凝土可以与光伏技术配合使用,共同提高清洁能源的利用效率。”周扬教授说。

与发电能力相得益彰的是,配套储能系统也取得了重大突破。研发团队打造的储能混凝土,其离子导电率提升了百万倍。经过2万次充放电后,容量仍能保持在95%以上,使用寿命长达六七十年,与建筑物的使用寿命相当。一块储能墙板就能存储普通家庭全天的用电量,若与光伏系统相结合,太阳能利用率可提升30%,用电成本能降低50%。更令人称奇的是,这种材料若嵌入桥梁、隧道等结构中,不仅能实时监测结构健康状况,还能在灾害发生时充当应急电源,为抢险救灾提供电力保障。

从实验室走向实际应用场景,这项技术正在重塑多个领域的能源格局。

在建筑领域,自发电、自储能水泥制成的墙板可使建筑大幅降低对外部电网的依赖,变身“绿色能量体”;交通场景中,混凝土道面凭借巨大表面积,成为可发电储电的“零碳”服务区,未来新能源车无需充电桩,在路面行驶即可无线充电;在偏远地区,无人基站、环境监测传感器等设备,将依靠水泥的自发电特性稳定运行,有效解决传统电源供应难题;低空经济领域,自供电混凝土跑道既能为飞行器提供无障碍起降场地,又能在其停留时补充续航能量,推动城市空中交通安全高效发展。

在我国,建筑能耗占总能耗近一半,碳排放量超过全国总量的五成。当每一块砖、每一面墙都能参与到能源循环中时,城市将真正成为一个“会呼吸”的绿色生命体。

中国工程院院士、东南大学教授缪昌文表示,在全球朝着碳达峰、碳中和目标迈进的当下,水泥混凝土材料正不断改写传统建材“结构承载-能源消耗”的单一属性,朝着绿色低碳、多功能、可持续的方向发展。“团队这项成果,不仅为‘双碳’目标提供关键技术支撑,更预示着未来建筑将从‘环境负担’转变为‘生态伙伴’,为人类绿色智能生活开辟无限可能,是一次具有重大意义的变革。不过,原创性成果在走向工业化的过程中,还存在工艺创新的问题,后续我们还有大量的工作要做。”

江苏广电总台荔枝新闻中心记者 |刘正则

通讯员 | 吴涵玉

摄影 | 杭添

编辑 | 李国政

原文网址:

https://m.jstv.com/news/2025/5/9/1370498199904768000.html?curchannel=%E7%8E%B0%E5%9C%BA