4月8日,“雪龙”号极地科考破冰船返回上海,中国第41次南极考察队顺利完成主要任务。东南大学“95后”青年学者单硕完成南极无人值守能源系统“东大极能”运维升级改造任务随队归来。今天(4月11日)记者第一时间采访到单硕。

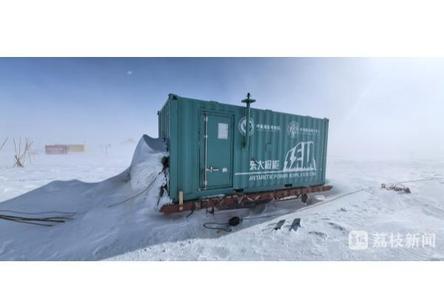

科考期间,单硕与队友在最低-40℃的极寒环境下,完成东南大学自主研制的泰山站智慧无人能源系统“东大极能”、昆仑站智慧无人能源系统“东大极能2.0”的技术保障任务,成功维持两站能源系统持续无故障运行。

泰山站智慧无人能源系统“东大极能”

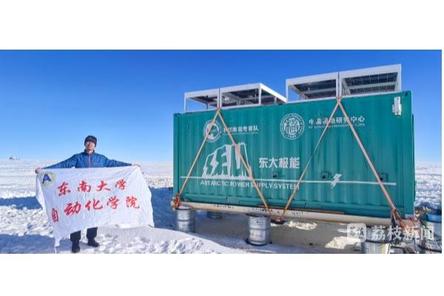

在上一次南极考察任务中,东大团队将自主设计的光伏支架结构并入“东大极能2.0”,此次,单硕将配套使用的采集数据装置带去南极,在海拔4087米的昆仑站,成功收集到400小时极昼期多角度光强数据。这是东大队员首次完整采集在站期间昆仑站太阳光强的变化规律数据以及自研多面光伏架构的输出特性数据,为极地光伏高效利用提供数据支撑。

昆仑站智慧无人能源系统“东大极能2.0”

第41次南极科考队员、东南大学自动化学院青年学者单硕表示:“我们已采集到部分关键科学数据,基本明晰了昆仑站在极昼期间辐照度的变化特征,以及光伏支架板面所接收辐照度的具体特性。这些成果将为未来南极内陆大规模开展光伏建设提供一定基础支撑。”

在能源系统运维方面,团队大胆创新,采用“传统柴油发电 - 新能源发电”协同运维模式。通过自主研发的数字孪生运维平台,实现了南极海拔最高科考站能源系统的远程智能监控与故障预警。

单硕介绍:“由于该系统每年仅能进行一次运维,因此将其构建为无人值守系统十分必要。这意味着,在国内无法进行实时监测的情况下,我们需要能够准确掌握每块光伏组件的发电情况,以及及时识别出任何故障组件,并迅速定位问题,以便系统能够自动采取避险措施。这一方案的优势在于,昆仑站的光伏资源丰富,我们期望在减少碳排放的同时,确保系统全年稳定运行。”

南极昆仑站位于东南极冰穹A地区,海拔4000多米,是人类在南极地区建立的海拔最高的科考站。这里年平均温度为-52.5℃,气压在550至600hPa之间,是典型的高海拔低温低氧环境,对科研设备和现场操作提出了极为苛刻的要求。

“在南极施工,面临的首个难题是焊接不便。现场线路若需剪断或跳接,无法使用焊枪操作,因此会配备一些快速安装接头。另外,与内陆作业环境不同,在南极室外安装小型螺栓极为不易,仅拆装四个螺栓,就可能要耗掉一两个小时。为此,我们设计了一种快速安装结构,仅用不到半天时间,就顺利完成了一座10千瓦光伏电站的安装。”

中国每年参加南极内陆科考的人员仅20余人,东南大学是持续参与南极内陆科考的少数科研单位之一,为南极科考能源系统建设运维提供了核心支撑。从2019年“东大极能”在泰山站实现国产无人值守能源系统零的突破,到2022年“东大极能2.0”在昆仑站投运保障科考数据实时回传,再到2023年研发应用首套10kWp昆仑站无人综合能源平台光伏系统,显著降低柴油发电机使用量,能耗减少达50%,团队已形成“接力式”科考模式,累计10人次深入南极内陆,服务昆仑站、泰山站、秦岭站等科考站点,单次任务周期长达半年。

南极无人观测站由能源供应系统、观测设备、远程控制系统三部分组成,作为国内主要在南极内陆提供能源供应和远程控制系统的单位,未来东南大学将聚焦清洁能源占比提升、无人智能运维与多舱协同感知,打造更稳定、智能、绿色的极地能源保障系统。

(来源:江苏广电总台·荔枝新闻中心 记者/刘正则 通讯员/吴涵玉 照片/受访者提供 编辑/陈进)

原文网址:

https://m.jstv.com/news/2025/4/12/1360376042219147264.html?curchannel=%E7%8E%B0%E5%9C%BA