2月21日早晨,著名雕塑家吴显林逝世,享年82岁。他是侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆《古城的灾难》组合雕塑、《倪翠萍》《彭玉珍》人物铜雕塑等多组标志性雕塑的创作者。他以深刻的历史洞察力和艺术表现力,将民族的苦难与抗争凝固于青铜与石雕之中,成为镌刻国家记忆的重要符号。

他主持设计“世界最高的佛教造像”

常州大学红色研究院院长、首席专家朱成山教授告诉记者,吴显林先后设计创作了无锡灵山大佛,海南三亚三面观音、南京牛首山佛顶宫卧佛像和侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆内的铜版路历史证人的脚印、遇难者头颅、手臂、南京大屠杀幸存者倪翠萍和彭玉珍雕像,紫金花小女孩铜雕等一大批雕塑艺术精品。“他的辞世,不仅使我失去了一位好朋友,也是中国雕塑艺术界的一大损失。吴老师一路走好!”

吴显林,1942年12月生,四川达州人,四川美术学院雕塑系研究生班结业。参加过国家文化部主持的泥塑《收租院》样板雕塑创作,1986年由重庆调入南京市雕塑工作室从事专业雕塑创作,其后调入南京市文联组建南京市文化艺术中心并任主要负责人,之后又组建南京市油画雕塑院任首任院长。他是中国雕塑学会会员、南京市雕塑协会常务会长、南京市油画雕塑院名誉院长、国家一级美术师。

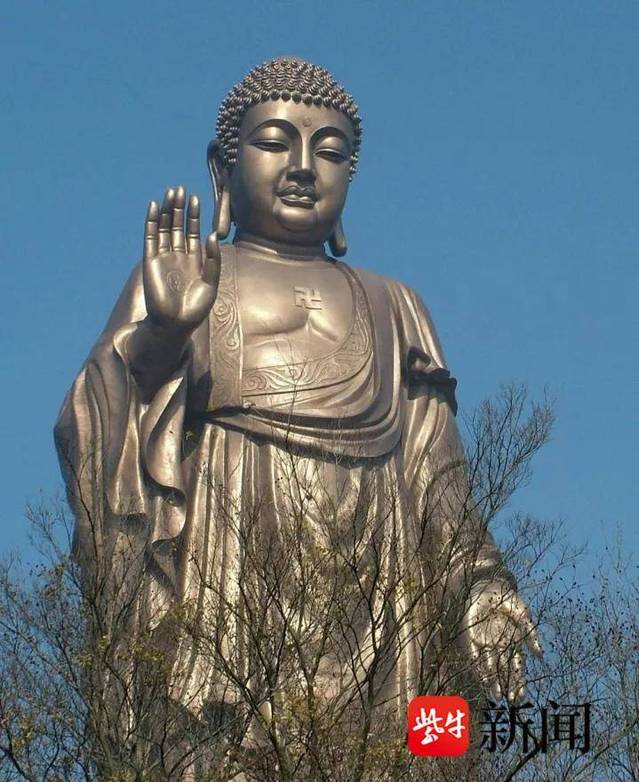

灵山大佛

据雕塑头条盘点,吴显林的雕塑画稿点线结合、雕塑感强、功力深厚、颇具特色。多年来潜心佛教艺术和巨型雕塑的研究与创作,取得了突出的成就:他是被誉为“世界最高的佛教造像”河南鲁山《中原大佛》的原创设计者;他主持了海南三亚108米高的《三面观音》像(集体创作)的定稿设计;他独立设计了江苏无锡高88米的《灵山大佛》像;近年来吴显林又入选设计完成了山东曲阜尼山孔子出生地高达72米的《孔子》像。其一人独立或参与了多件巨型雕塑的创作设计,这在世界范围内也是绝无仅有的。

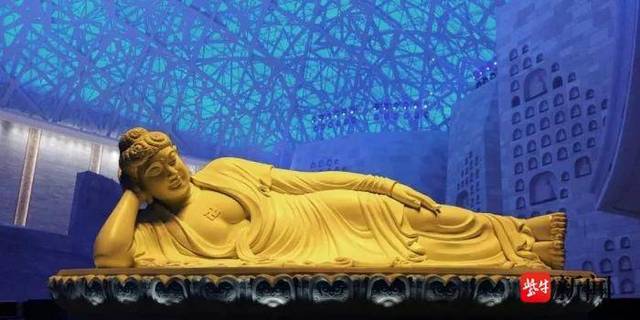

牛首山卧佛像

吴显林创作设计的重要雕塑还有:为澳大利亚墨尔本天后庙设计了被澳洲媒体称为南半球最高的《天后圣像》;为南京牛首山贡奉释迦牟尼佛头顶骨舍利的佛顶宫设计了一尊大型《卧佛像》;为海南五指山黎峒文化园设计了《黎族先祖袍隆扣》坐像;而为江苏华西村设计的一头《金牛》,则用了一吨黄金锻造成型,其材质就价值数亿元之多。

他的作品引发对战争与和平的深刻反思

吴显林创作设计的主要城市雕塑作品还包括南京奥体中心文化墙280米长的浮雕《奥运之光》;江苏大剧院里共享大厅中的五组浮雕;南京夫子庙大成殿的《孔子》铜像;安徽巢湖市的冯玉祥、张治中、李克农三将軍故居雕像;湖南宜章县的《邓中夏烈士》像等数十件雕塑作品分布全国各地。

记者从侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆了解到,吴显林与东南大学建筑学院齐康院士共同创作的《古城的灾难》组合雕塑,成为纪念馆遗址区的核心景观之一。该作品由残破的“城墙”、残缺的“军刀”、“历史的桥梁”、遇难者的“头颅”和“手臂”等一个个单体雕塑,以及象征遇难者累累白骨的鹅卵石组合而成,再现了1937年南京城的创伤与不屈。雕塑通过断裂的城墙与挣扎的手臂,隐喻历史之桥上的回望与警示,传递出“悲与愤”交织的主题。

吴显林在设计时注重以具象细节传递抽象情感:高达2.7米的青铜头颅圆睁双目,被砍伤的脸颊与痉挛的嘴角,将受难者的痛苦与不屈展现得淋漓尽致。其作品拒绝简单的仇恨表达,而是通过受难者的个体形象,引发观众对战争与和平的深刻反思。

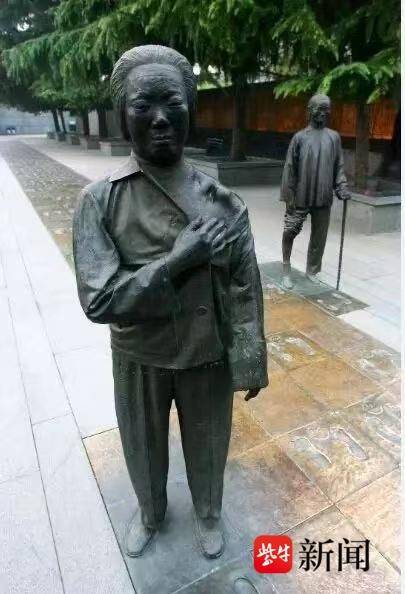

走过“历史的桥梁”,悼念广场铸有222位南京大屠杀幸存者和参与远东国际军事法庭的“历史的证人”铜版路,以及铜版路上矗立着的两尊人物铜雕像《倪翠萍》《彭玉珍》,均由吴显林设计。

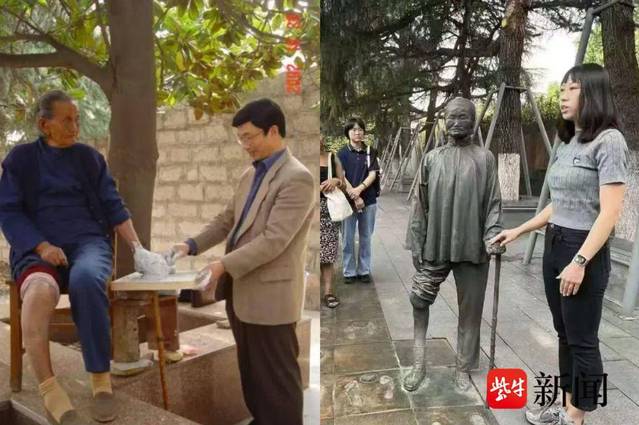

吴显林按照1:1的比例,采用“面膜”托样的新工艺,确保两位历史证人的脸部和伤痕形态逼真,远远看上去好像广场上真的站着两位老人,向一个个参观者诉说着历史上难忘的一页。2002年12月13日南京大屠杀惨案发生65周年,铜版路正式落成揭幕。那天,倪翠萍说:“只要我还活着,我就是这段历史的活证人,时刻为还原历史做证明。我死了,我的雕像千年万年也都能证明。”

2007年8月,紫金草花园在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆建成。次年,吴显林设计塑造的“紫金花女孩”铜像在紫金草花园内落成。铜像高1.17米,表现的是抗日战争时期一个七、八岁的南京女孩,站立在周围开满紫金花的一块山石上,睁大着双眼看着这个战乱的世界,稚嫩而天真的脸上蒙上一层淡淡的忧伤;她手举一束紫金花,置身在漫山遍野的紫金花丛中,脸上出现了些许笑意,象征着对美好和平的向往和祈愿。

承载民族记忆,他的雕塑是“灵魂”

此外,在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆分馆——南京利济巷慰安所旧址陈列馆,迎面一尊震撼人心的“慰安妇”主题雕塑同样出自吴显林之手。雕塑以二战时随军记者拍摄的中国战场上怀孕的朝鲜籍“慰安妇”朴永心照片为创作原型,身怀六甲的“慰安妇”为主要人物,她身形虚弱,一手护住腹中胎儿,一手搭在另一妇女背上,显得无力、无助与无望。吴显林生前曾表示,希望通过艺术“复活受难者的灵魂”,使其成为全人类共同的历史镜鉴。

吴显林的作品被建筑大师齐康评价为“以极简手法直击人心”,其与侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆建筑设计的融合,强化了空间的历史叙事性。他的另一位合作者、建筑设计师何镜堂院士曾指出,吴显林的雕塑“让冰冷的石材与金属拥有了生命的温度”。

业内人士认为,吴显林的雕塑是“纪念馆的灵魂”,它们不仅承载了民族记忆,更成为国际社会了解历史真相的窗口。他在一次访谈中称:“雕塑不仅是历史的记录者,更是未来的警示灯。”他用雕塑凝固了历史的血泪,用艺术升华了民族的记忆。他的作品,是全人类反思战争、守望和平的精神丰碑。

扬子晚报/紫牛新闻记者 张楠

校对 徐珩

原文网址:

https://www.yangtse.com/zncontent/4351176.html