5月26日,东南大学医学与生命科学创新发展大会在南京江北新区举行,这场大会也是该校122周年“学术校庆”系列活动的首场盛会。共有21位院士通过线上和线下齐聚南京,见证东南大学医学与生命科学部揭牌仪式,以及7个重大平台揭牌。现场还发布了东大十大医工交叉科技成果。

△大会现场

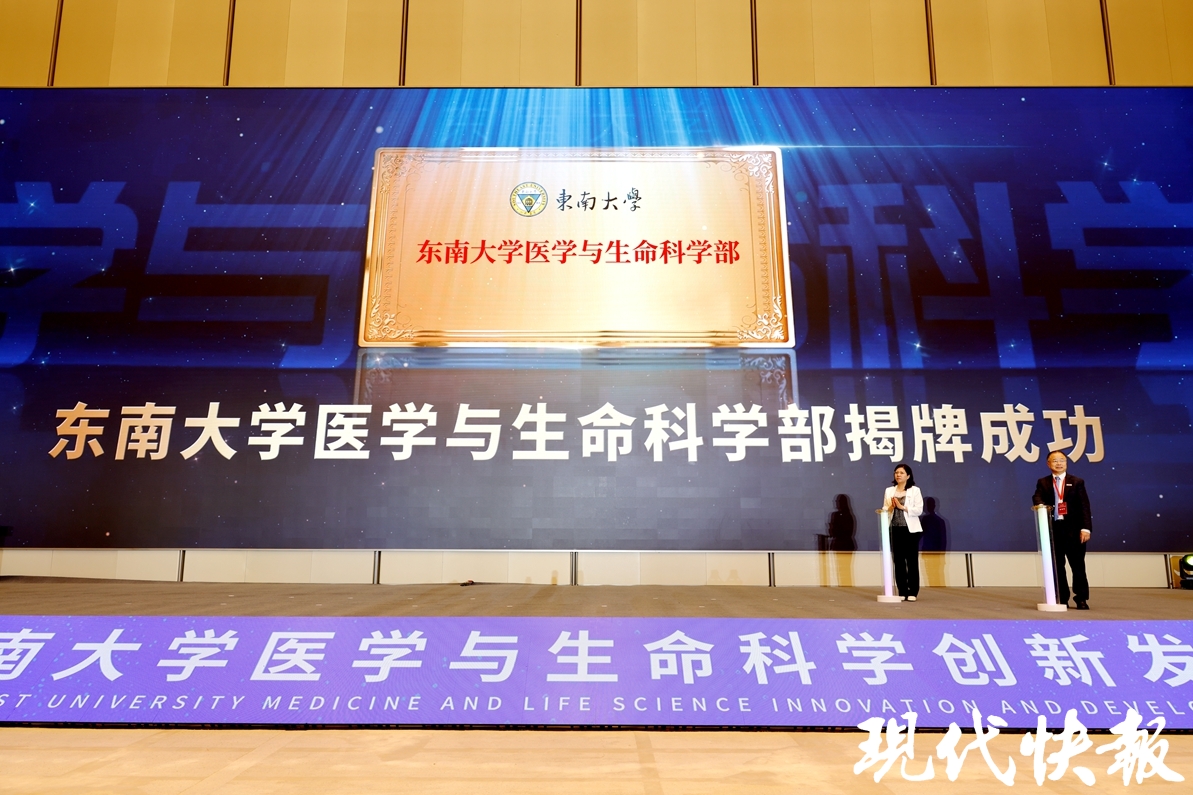

东南大学医学与生命科学部揭牌

当天,共有21位院士通过线上和线下的方式,围绕医工融合领域的多个话题展开交流和分享。诺贝尔奖获得者Thomas Christian Südhof,中国科学院院士、中国科协名誉主席韩启德,原国家卫计委副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃,南京市委副书记、市长陈之常,南京市委常委、南京江北新区党工委书记陆卫东,东南大学党委书记左惟,中国科学院院士、东南大学校长黄如,中国科学院院士杨焕明、陈润生、侯凡凡、程和平、卞修武、樊嘉、滕皋军、王建安、郑海荣,中国工程院院士刘德培、刘志红、程京、詹启敏、邬堂春、吉训明、王振常,欧洲科学院院士陈小元、Nassar Navab,澳大利亚科学院院士Jian Li,东南大学副校长钟文琪、邱海波等出席活动。

大会现场,东南大学医学与生命科学部揭牌,同时成立东南大学医学与生命科学部战略委员会。该学部旨在进一步完善学校学术治理体系,推动大医科建设,加快交叉学科发展,营造学科交叉的良好氛围和生态。

△医学与生命科学部揭牌

黄如在开幕式致辞中表示,健康是生命之本,医学是生命之学,是学科交叉的起点和终点。数智赋能、创新融合的新质生产力正全方位、全周期支撑护佑“大健康”领域的焕新、可持续发展,对医科未来发展非常重要。交叉成为医科发展的主要特征、重要动能和必由之路,“医学+X”“X+医学”双向奔赴的时代已经到来。

黄如指出,大医科之“大”,在于多学科交叉融合。医工交叉是医学发展最重要的支撑之一。工科不仅可以帮助医科完成一段航程,还可持续为其开辟新的航道;医科为工科提供了无限丰富的选题来源和应用场景,且赋予了技术更佳的方向感和归属感。

△黄如

当前,学校正战略性重构江北校区,整体置入医科、生命科学学科和工科等相关学院,着力构建具有东南大学特色的“大医科”及医工交叉新模式,打造医科发展的“战略先导区”。

现场发布东南大学十大医工交叉科技成果

一批重大平台现场揭牌,包括东南大学入驻南京江北新区的数字医学工程全国重点实验室、介入医学工程国家医学攻关产教融合创新平台、国家中西医协同“旗舰”医院、教育部基础医药创新中心、江苏高校学科交叉中心-医工交叉创新中心、东南大学医学科技与工程研究院、东南大学器官芯片研究院等7家重大平台。

△多个重大平台揭牌

滕皋军发布介入机器人、构建高仿真人体器官芯片、建立全脑单神经元多样性研究及信息学大数据平台、新冠疫苗序贯加强免疫及防控策略、基因治疗恢复耳聋患者听力、新型可降解医用植入材料、基于细胞外囊泡的肾脏病靶向治疗创新研究、医学影像设备开发与重大疾病临床诊疗体系、研制新一代智能健康监测系列装备、环状RNA在神经精神疾病中的诊疗作用与转化应用等东南大学十大医工交叉科技成果。

△滕皋军

这十大成果涵盖医用机器人、器官芯片、生物功能材料、智能健康装备等前沿方向,相关成果发表在Nature,Science,Lancet等高水平期刊,并在全国100多家区域中心医院推广应用,既是对过去学科发展的总结回顾,更是对未来学科融合创新的积极展望。

△韩启德

“这十大科技成果有一部分是面向基础研究的,比如对压电材料、细胞外囊泡等方面的重大基础研究。尽管部分研究目前距离临床应用还存在距离,但给我们提供了发展方向和动力;也有一部分是面向应用层面的,比如智能介入机器人、智能健康监测装备等,这些成果与我们的健康息息相关。以往我们做心电图可能需要放很多电极,但现在可能只需要穿一件智能背心就可以。”邱海波说。

会上,由东南大学附属中大医院主办的英文期刊 Engineering Medicine 正式创刊,杂志社总编辑滕皋军、顾问郑海荣,《新英格兰杂志》副主编肖瑞平、执行主编祁小龙登台见证期刊首期上线。

培养医工结合的临床工程师

邱海波在接受现代快报记者采访时表示,东南大学在医学与生命科学的人才培养上已做了充分准备。“现在更为迫切的是培养医工结合的临床工程师,基于医学基础,在新技术上有所突破。”邱海波介绍,在人才培养方面,该校将充分发挥工科和医科的优势,将医学与生命科学和工科结合。

因此,在课程设置方面,该校计划从低年级开始,通过“医+工”或“工+医”这样的课程,培养学生的交叉思维。邱海波举例,比如生物医学,需要生物学跟信息科学方面的知识。“今天我们发现生物信息需要大量信息科学知识。所以从低年级开始,就把生物医学跟信息科学融在一起。这是非常典型的生命科学与工科的结合。”

同样比如影像医学和信息科学,CT和核磁共振等影像图像分析是典型的信息处理过程,设备和图像处理技术都是非常典型的工科技术。在培养影像医学临床医生时,从一开始就把影像医学的知识,与影像图像处理知识结合,结果大家发现整个培养过程非常顺利。

“所以我们说医工交叉,或医工结合,或工和医的结合,或医和理的结合,它不是一个简单的叠加,而需要课程的融合、思维的融合、培养过程的融合,我们才能真正地培养人才。”邱海波说。

通讯员 唐瑭 杭添 现代快报/现代+记者 李楠

(通讯员供图)

原文网址:

https://xdkb.net/p1/nj/j9m4f/476085.html