11月3日上午,中共中央、国务院在北京隆重举行国家科学技术奖励大会。新华社记者 岳月伟 摄

11月3日

2020年度国家科学技术奖励大会

在北京人民大会堂举行

江苏省共有39项通用项目

和1名人选获奖

据统计,南京地区

有24项重大科技成果获奖

获奖项目占全省的60%

江苏省获奖的39项通用项目中,我省单位主持完成项目12项、参与完成项目27项。

另有1名人选获得国际科技合作奖。

南京地区有24个项目获奖,主持完成的项目有6个,具体为:

国家自然科学奖二等奖3项,其中1项由南京大学主持;

国家技术发明奖二等奖4项,其中2项分别由国网电力科学研究院有限公司、东南大学主持;

国家科学技术进步奖一等奖3项,其中1项由东南大学主持,

二等奖14项,其中2项分别由河海大学、中国人民解放军东部战区总医院主持。

东南大学王建国院士团队主持完成的“中国城镇建筑遗产多尺度保护理论、关键技术及应用”项目荣获国家科技进步一等奖。项目建立了基于城市——街区——建筑遗产多尺度连续性的城镇建筑遗产保护理论和技术体系,成果已应用于全国16个历史文化名城、43个世界文化遗产和全国重点文物保护单位、114个历史街区,实现了中国城镇建筑遗产多尺度保护的重大跨越,取得了显著的社会、经济和环境效益。

01

东南大学王建国院士团队项目

获国家科技进步一等奖

拒绝“一刀切”

“多尺度”保护建筑遗产

既要传承文化,也要拥抱未来;老建筑“应保尽保”,但也不是“一刀切”地保存……11月3日,由东南大学王建国院士、崔愷院士领衔,东南大学、中国建筑设计研究院等共同完成的《中国城镇建筑遗产多尺度保护理论、关键技术及应用》项目荣获国家科技进步奖一等奖,这也是我国建筑学领域首次产生国家科技进步一等奖。

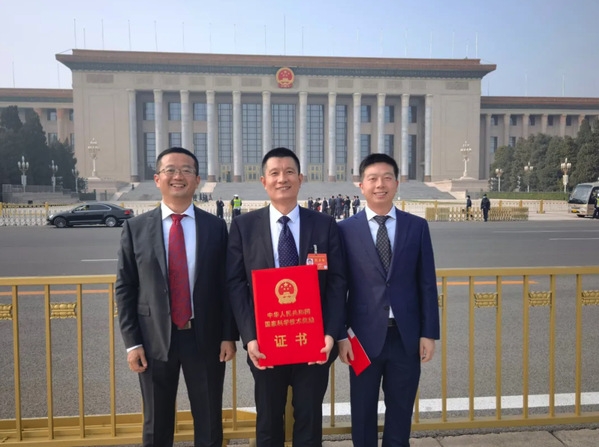

王建国院士团队。东南大学供图

既要传承文化,也要拥抱未来

城市像一幅油画一样,一笔一笔按照理想人居的目标不断叠加或者修改,一直都是“进行时”,永远没有完成态。因此,可以将城镇建筑遗产保护看成在生命体演进过程中对某种生存状态的日常运维、正向介入和科学管理,目的是“延年益寿”,日久弥新。王建国介绍,项目主要寻找建筑文化在当今时代背景下的多尺度的整体传承路径,并处理好保护和发展的关系。

“多尺度”

就是要把城镇、街区、建筑单体看成一个有机整体,在保护方式上则可区别对待。对于已经定级的建筑本体保护,可以直接把它当作博物馆凝冻起来保护或利用,但历史文化街区又有所不同。

王建国表示

全国历史城市中有大量街区和普通民居老房子,还有很多居民在那里生活,在对其进行保护的时候,单单保护物质空间和建筑形态是不够的,还要保护社会生活环境和场所文化价值。

到了城市层面,情况就更复杂了。现在的城市不可能不盖高层建筑,我们能做的就是合理保持并引导城市形态增长的年轮梯度、处理好保护、传承、扬弃、发展之间的关系。既要传承文化,做好今天,也要拥抱未来。

汪春 摄

老建筑“应保尽保”

但也不是“一刀切”地保存

新型城镇化阶段下,我们在城市里应该在遗产价值判定基础上,提倡“应保尽保”,但也不是城市里所有的老建筑都要“一刀切”地保存。王建国团队主张将重要历史建筑及相关的环境脉络整体保存下来,让人们触摸到城市的历史,感受到城市发展中“岁月留痕”的历史信息。

02

东南大学孙伟锋牵头项目

获技术发明奖二等奖

智能电表芯片打破欧美垄断

东南大学电子科学与工程学院孙伟锋教授牵头的《高压智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用》项目此次荣获技术发明奖二等奖,该项目致力于解决高压智能功率驱动芯片设计与制备的核心技术难题。

孙伟锋教授团队。东南大学供图

功率芯片是功率电子系统的“核芯”,广泛应用于智能制造、新能源交通、电力装备、智能家居等领域,是国家新基建部署和实施的底层保障与基础支撑。当前全球功率半导体芯片市场规模超400亿美元,其中中国占比超1/3。

从2009年起,孙伟锋教授团队围绕技术难题深入开展理论研究。项目组与无锡华润上华科技有限公司、无锡芯朋微电子股份有限公司和无锡新洁能股份有限公司长期深度合作,开展关键核心技术攻关,构建了高压智能功率驱动芯片设计与制备的技术体系,设计并制备了80余款高压智能功率驱动芯片,被100余家国内外公司采用。

专家解读获奖项目。南报融媒体记者 何洁 摄

东南大学电子科学与工程学院副教授吴汪然介绍

芯片能在纳秒级高压电冲击等异常工作条件下,主动进行智能检测,并自动发出不同保护指令,对高压功率驱动芯片及应用系统实施智能保护,确保芯片及系统的安全可靠。

目前项目组研制的芯片已应用于“世界首条350公里时速智能高铁—京张高铁”空调系统,支持了我国自主知识产权的高铁发展。芯片还广泛应用于新一代智能电表,在工业智能电表领域市场占有率超过70%,打破了欧美公司在这一领域的垄断,为我国智能电网系统的战略安全提供了重要保障。

2021-11-4【南京发布(微信)】