最近,东南大学建筑学院本科生杨柳一在课堂上做出了自己的“心头好”——两个造型别致的水滴形陶艺桶。她巧妙地通过内外开洞处理,使得桶与桶之间相互渗透、联通。从不同的方向观察,都能呈现出既和谐完整又各有特色的图画。对于这件亲手制造的艺术品,杨柳一爱不释手……

什么课程如此有趣?这就是东南大学建筑学院《艺术与媒介》课。杨柳一笑着说:“一方面,课程注重于动手能力,通过老师讲解,自己做一些实用的器具,很有成就感。另一方面,提升了自己对空间结构的领悟力。同时,也增强了审美能力。”

《艺术与媒介》是东南大学暑期学校的一门课程。近年来,东南大学启动了第四次“教育思想大讨论”,重塑了“努力造就具有家国情怀和国际视野、担当引领未来和造福人类的领军人才”的人才培养目标,出台并实施《2020一流本科教育行动计划》,设立暑期和冬季学校,让学生有充足的时间开展专业实践、创新创业、导师科研、社会实践、国际学术交流、学术和人文讲座等活动,助力学生德智体美劳全面发展。学校今年首次运行暑期学校,是践行一流本科教育行动计划的有益探索,希望同学们通过这一阶段的学习,进一步开阔视野、促进交流、获得丰富的学术滋养。

强化专业实践:“升级版”的美术课

为落实学校教育教学改革精神,建筑学院结合专业特点,将原短学期的认知实习、生产实习、专业实验、综合课程设计、专业综合设计、工程实践、工作坊等进行改造升级,进一步强化实践教学,使学生具备解决复杂问题的能力。

为此,建筑学院的老师们煞费苦心地探索课程改革。在长学期《艺术与媒介》的基础上,开设暑期学校《艺术与媒介》工作营。很多人可能对《艺术与媒介》比较陌生,但是说到老一辈建筑师都学习过的美术课,大家就很熟悉了。其实,《艺术与媒介》,就是传统美术课的“升级版”。因此,这门课还成为学校提升学生美育素养的一大“秘密武器”。

《艺术与媒介》课程负责人,著名建筑学者、东南大学建筑学院国际示范学院教授顾大庆说,《艺术与媒介》新课程改变了以往单纯强调绘画技能训练的传统,着力于拓展学生的艺术视野,训练学生的综合媒介运用能力和形式,以及空间的想象力和表现力。

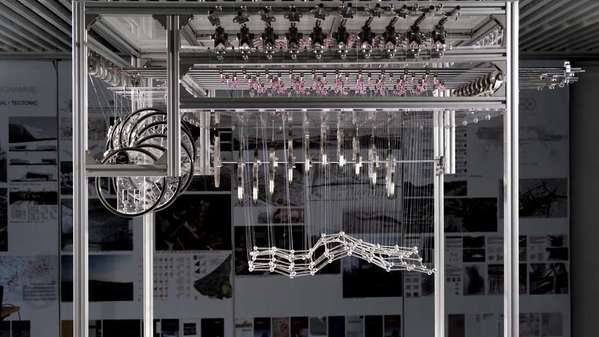

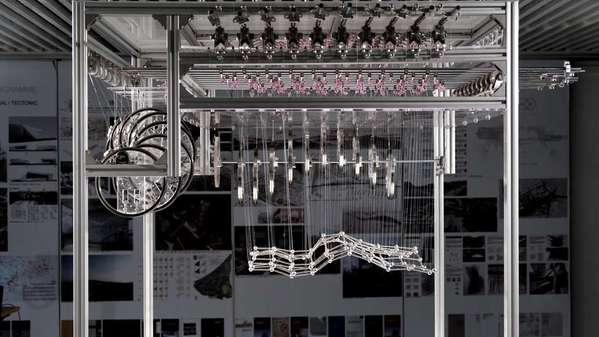

《艺术与媒介》暑期工作营分为空间思维、形态的参数化方法、建筑图象、陶艺、生成艺术、互动装置制作6个模块,学生有了更多选择,真正实现了“想学什么,学生自己选!”。该课程在强化国际学术交流、融合科研训练与创新实践活动等方面做了很好的探索和实践。

加强国际学术交流:强大的授课教师团队

学校鼓励在暑期学校中开展短期国内外交流、支持学生参加国际会议、邀请国外专家开展专题讲座等,提高国际化人才培养的深度与广度,拓展学生的国际视野。

作为一门中外联合教学课程,《艺术与媒介》在加强国际交流方面做了很多“实事”。这门课的主讲人有校内和国内其他高校的老师,也不乏来自国外高校的老师。通过《艺术与媒介》的课堂,东南大学的本科生们获得了近距离、深层次向国外名师学习的机会,真正做到了开阔视野。

自2019年以来,建筑学院连续三年邀请了Vito Bertin、Pia Simmendinger和Toni Schade三位外教分别主持参数艺术、空间研究和建筑图像专题工作坊。由本校教师主持生成艺术、互动装置和陶艺专题工作坊。这些工作坊涵盖了从手工制作到参数技术,从手绘作图到数字媒介的广泛课题。此外,建筑学院还举办了《艺术与媒介》线上公开系列讲座,受到校内外师生的热烈响应和参与。

教授《空间思维》的Pia Simmendinger教授,曾任教瑞士苏黎世高工建筑学院,著有《From City to House: A Design Theory》一书,她既是建筑师又是艺术家,始终在探索建筑观念发现的艺术可能性。

教授《形态的参数化方法》的Vito Bertin是香港中文大学建筑学院退休教授,现任职浙江大学,他出版了《杠作:一个原理,多种形式》、《空间、建构与设计》等多部著作,他还多次参加威尼斯双年展国际建筑展等国际大展。

教授《建筑图象》的Toni Schade教授,是列支敦士登大学建筑与规划学院教师,也是一位建筑摄影师。Toni 老师致力于超越商业 3D美学的独立视觉概念的发展。他曾与哥伦比亚大学合作,参加荷兰鹿特丹建筑双年展。作品涉及摄影、建筑图像、家具设计等多个领域。

以《空间思维》课程为例,空间思维是建筑师的核心能力。因此,如何培养学生的空间思维能力是建筑教育必须要面对的重要课题。

教授这种能力的方法是多种多样的,其中最常用的一种方法是通过艺术。艺术使人们能够以不同的、多样的、鼓舞人心的方式来体验空间。通过艺术,开辟了仅凭建筑学科本身无法提供的新可能。

课程的目的是理解空间的定义,培养空间想象力,并能够识别不同空间布局的重叠关系。只有这样,才有可能玩转空间的复杂性。为了达到这一目标,课程分为两部分。其中一部分是在当代艺术背景下阐述实操概貌的几次理论讲授。

陶艺课授课教师曾琼已经从教30年,是一位很有经验的教师。他介绍,实现空间结构的方法有很多,例如手绘、计算机建模等等,但是用陶艺的方式实现,往往是最方便的。用曾琼的话说,“做得不好,就推倒重来,很方便”。以往建筑学院是没有《陶艺》这门课的,只是在美术课上零星安排几节陶艺课。现在在暑期开设这门课,让同学们有时间心无旁骛地学习并实践,有效地提升了学生的艺术修养和审美能力。

教授《互动装置制作》课程的教师李力、唐芃、李飚等老师介绍,这门课对于提升学生的国际视野、拓展学生的知识面起到了很好的作用。

建筑图像课程校内教师张蕾说,Toni的这门课信息量很大,成果需要技术与艺术的结合,不仅学生受益匪浅,她本人也很受启发。

为了上好课,三位外教以及顾大庆、沈颖、张蕾、朱丹、赵军、曾琼、陆斌、彭冀、李飚、李力、华好、蓝祥启等老师们都提前很久备课、做好各种课前准备。

融合创新实践活动:真正让学生收益

学校鼓励在暑期学校中通过SRTP项目、课外研学讲座、学科竞赛、创业教育课程、创新实践课程等,为学生早进课题组、早进实验室、早进团队、早进创业园区,培养创新精神与实践能力提供更大空间。

在这一方面,《艺术与媒介》课程也是个妥妥的“模范生”。学校在教学过程中增加与劳动教育相融合的实践课程与活动,让学生将所学知识转化为真正有用的实际本领。学生们普遍反映,通过课程中的系列创新实践活动开阔了思路,提升了动手能力。

本科生罗潮波说,通过《建筑图象》这门课开拓了自己的思路。教授告诉同学们,在设计一个医院的过程中,在考虑建筑本身之外,还要增加一些故事的元素。比如,母子的画面,患者和医生交流的画面等等,让建筑设计更温情、更接地气。

本科生池麦说,空间思维课是对大一设计课的延伸。这门课常用的材料是石膏和水彩,特别神奇是,石膏不仅可以加水,还可以加红酒、绿茶等不同的液体,对他们进行混合和搅拌,会产生各种意想不到的效果。比如,把红酒加进石膏里,会产生一些颗粒,用它作为原料做出来的作品看起来很复古的,像一个老古董。池麦坦言,通过这门课,自己的动手能力有了很大的提升。

顾大庆老师说,今年的艺术与媒介暑期工作营在老师们的共同努力下圆满结束,丰富的课程拓宽了学生的视野,线上加线下的中外联合教学模式也取得令人满意的效果,《艺术与媒介》课程今后会继续致力于与设计课紧密结合,让艺术思维驱动设计创新。授课团队的老师们纷纷表示,《艺术与媒介》这门课是一次有益的探索,今后将根据师生反馈,对课程进行持续改进,力争做到越来越好!

(光明日报全媒体记者 苏雁)

2021-8-5【光明日报】