九秩老人沈鹏先生近期又出新著。《书内书外》是沈先生在中国国家画院“书法精英班”上的演讲记录。全书共十九讲,加附录《书法热及其他》,以随性聊天般的语言传达出深刻的思想,完整保留了演讲时天马行空、放谈古今的文风。书中可见沈先生对书法、对教育、对人生的深度思考。

沈鹏先生新著《书内书外》

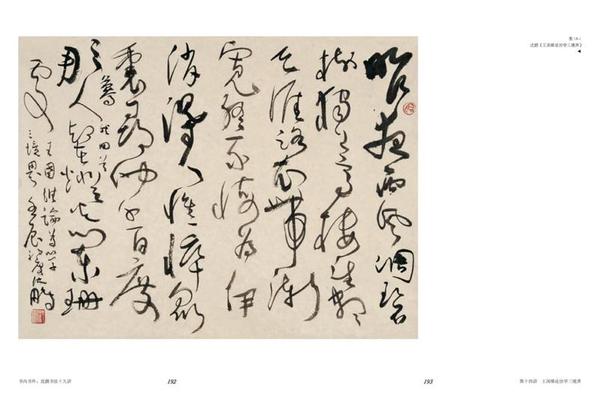

十九讲中,我个人偏爱沈先生用自身创作实践解读的书法书论。彩印书法插页与文字互相映衬,对照阅读,以便对沈先生书法、书论甚至先生其人有更为全面深入的理解,其中《融通》《精读:傅山<赠魏一鳌书>》《自我解读》《自我的发现与肯定》诸讲,尤其令人读而忘倦。我向知沈先生喜欢傅山,先生在书中详细讲解并总结出傅山书法六大特点——“融会各体”“虚实并举”“拙巧并用”“草书重势”“气通于隔行”“相同的字不刻意求变”。这六大特点,不正是沈先生书法六大特点么?沈先生创作草书,总是于大体构思之后,以首字定终篇,然后,掺杂各体,大小繁简、虚实巧拙强烈律动,有中锋、有偏锋、有侧锋、有连体、有战掣、有疾涩、有照应,还有隔行穿插揖让,气韵连绵一气呵成又松紧自如。每每写得很险,又于当行、隔行巧妙自救,发现漏字,则在空白处以小字补上,非但不见局迫,还举重若轻地平添了变化。说有意,也无意,丝毫不给人“做”的感觉。即使搁笔改日续写,仍然气存胸中,不使溃散。这就是沈先生所说“书画创作,要达到既有意也无意的境界”。显然,傅山认定的“四宁四毋”标准中,沈先生也最极厌恶“媚”字。正基于此,沈先生劝书家“找一些你平常不去写的碑帖,或者比较生疏的碑帖,再从里面发现好处”,就是为了“融会贯通”,就是为了去“媚”、去“熟”,不要有一家习气。我不由想起一些书家,他们的字并非不好,却跳不出“俗”“熟”二字,正是因为长期临摹一家,进去了,出不来,少看了生帖,没有“改变过去的习惯性的眼光”,没有“保持一种新鲜的感觉”,没有“丢掉一些东西,摆脱一些东西”,无法融通也就很难刷新自身的书法面貌。沈先生书法大气、文气,关键在于融通各家、远离甜俗,有极强的个性和形式感。任谁想学,那得看他胆量,看他悟性。所以,沈先生才会批评儿童书法临摹一家“小大人面孔”,提出要有自家面貌,“不能把‘我’捆绑在‘法’上”。这也正是沈先生提倡“书法精英班”改称“书学精英班”的原因,一字更动,体现出沈先生不是强调书技在先,而是强调书学、书道在先,“最重要的在于无个人功利地观察世界,才能够有一个远大的思想,才能洞彻自然运化的规律,才能‘悟道’”。

沈先生虽届老耄,思想却很尖新。他的一些书论,识见远远高出于一般书家之上。例如,他提出“书法的内容不是我们所写的素材,而是线条运行的书法形式本身”,“书法的内容从本质上来说是形而上的”,“书法就是心灵活动的轨迹”,“书法作为一种独立的艺术,有着独立的风格演变历史”等论点,读之令人不禁想起沈先生曾言“所谓‘一寓于书’,应是将天地万物之变以及各种情感因素寓于书法”,书法应该表现宇宙自然的生命律动,宇宙间有大生命大生机等待书法家去发现去表现。因此,“书法不能直接体现文章的哀乐”,“书法虽然不能直接表现客观物体,但能够给人以客观物体的联想、幻想。然而这不是把问题倒过来,改变书法的本性,用绘画性代替书法自身的抽象性”,“张怀瓘说过书法是无形之象、无声之音。为什么说它没有形呢?就是说它没有绘画所要的那种形,没有人,没有山,没有水,它用象来比喻”,读之令我想起嵇康《声无哀乐论》;“黑白的运用可以造成虚实,但虚实是更高的境界,不等于有了黑白就有虚实”以及对“一笔书”的解说等,读之又令我想起石涛《一画论》。沈先生以明白浅显的语言,于看似随意中道出了对书法本质极为高明的识见,在当今书坛如开辟鸿蒙,无有其二。

十九讲谈书法,却通向了各种艺术形式。如对艺术过分注重装饰性的批评,“装饰性不属于形式美范畴中的高层次。整齐、均衡、对称等,如果不是同内在气韵、精神相结合,就可能只停留在外在装饰层面上”;还有对以“大餐”“盛宴”这样感官享受代替精神享受的批评,“我们很多人看了一出戏剧,感觉很不错,就会说享受了精神大餐、艺术盛宴,古时候还有秀色可餐这样的词,这个境界不高。用味觉、嗅觉、触觉代替听觉、视觉,也就是混淆了美感与快感”,足见沈先生审美品位高出众人。各讲中,三次解读原创精神,“原创精神是在整合前人的基础上发挥个性”,“提原创不是不要传统,不是凭空创造,而是要真正懂得如何尊重历史,尊重传统,是从传统里面去发现精粹,去汲取对我们有益的东西”,此言实乃深得我心。先生对蔡襄百衲本的批评、对米芾长短的评价、认为郑板桥融合各体不免牵强等,正是从正反两个方面,形象地解读原创精神。因此,《书内书外》不仅针对书法发论,也有普适意义,直接通向对各门类艺术共同规律的探讨。

作为诗、书俱佳的文人,沈先生于十九讲中所举诗歌中,我最喜《雨夜读》:“此地尘嚣远,萧然夜雨声。一灯陪自读,百感警兼程。絮落泥中定,篁抽节上生。驿旁多野草,润我别离情。”“定”“抽”二字,动静相生,“润”字形容词活用作动词,将雨夜的清新舒适、雨夜中新篁竞发的生机写了出来,真可谓妙不可言!《闲吟》中,最妙在末句“随处启新知”,与“坐井天庭远”互为映衬,居斗室而观世界,心存高远,才能洞彻自然运化的规律也就是‘悟道’”,“道是一种境界,即人生观、世界观,直至对世界的终极思考”。常怀忧患意识,常怀终极思考,这正是沈先生高出寻常书法家的原因之一。

《书内书外》各讲中,常常跳出书法放谈人生,读来特别有启发。如“我们要从历史的坐标当中,寻找自己的‘点’在哪里”,“把零散的知识逐渐整合”,“不断在学习当中调整自己”,其意是说,人一辈子最重要的事情就是不断地自我设计,不断地融会贯通,调整自我设计。“个人主义作为一种价值体系,就是高度重视个人自由”,“‘不得中行而与之,必也狂狷乎。狂者进取,狷者有所不为也。’‘狂者’敢说敢做,‘狷者’不随大流,独善其身。‘狂狷精神’实际上就是个人意志的独立与自由”。这段话可以说是对狂狷精神的最佳诠释。“尼采曾经说过一句话,大意为:我的野心,是用十句话说出别人用一本书说出的东西,说出别人用一本书也没有说出的东西”,“尼采的话,不要仅仅看作是讲课技能的问题,还要把它视为一种生活方式、一种哲学,这里面蕴含着一种精神的力量。一种自有我在的气概”。支撑沈先生孱弱躯体的,正是“自有我在的气概”。沈先生的文化性格是外儒内狷的,所以陈洪武评说沈先生“身上保留着文人独有的气质风骨和天地同在的旷达胸襟”。沈先生还说,“读书与游历,是有机统一的”,“丰富的人生经历对书法家很重要”,“要善于同自然界融通”。读至此,我简直要抚掌欢呼了,因为我刚有一本《长北审美记游》寄给先生。沈先生谈《王国维论治学三境界》说,“第一层是居高望远,排除干扰,不与世俗同流,有独自的立场和见解……第二层就是讲要耐得住寂寞……至于第三重境界,可以说是人生的大完美”。我也正是这样走过来的。

《书内书外》装帧设计精美,封面兼得古雅清新。翻开内页,块面大小虚实、色彩冷暖变化丰富,兼有名家法书穿插,增加了形式美感。陈洪武《序》题为“当代书坛的思想者”,正是沈鹏先生的真实写照。

沈鹏先生新著《书内书外》内页

沈鹏先生近影。作者供图

(作者系东南大学教授,江苏省文史研究馆馆员)

2021-3-10【中国社会科学网】