6月29日凌晨,孙忠良院士因病医治无效在南京逝世,享年83岁。

作为我国毫米波技术领域杰出的专家和教育家,全国教育系统劳动模范,“人民教师奖章”获得者,“高校科技先进工作者,第八、九、十届全国政协委员,中国工程院院士,孙忠良这个名字在微波领域如雷贯耳。

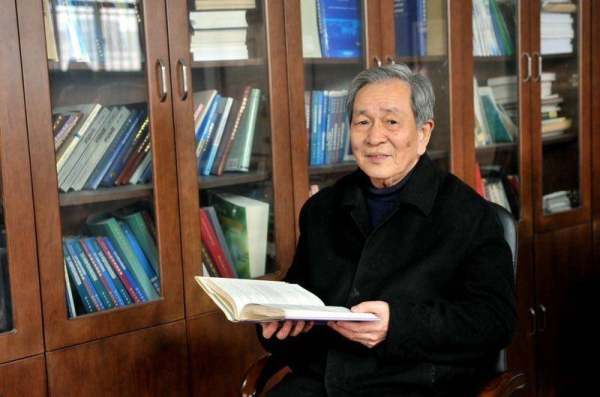

人们眼中的孙院士一直精力充沛、和蔼可亲。他永远元气满满,永远不知疲倦。他朴实无华,看起来像一位普普通通的“老师傅”;他大公无私,总是把年轻教师的成长记挂在心上;他能获得国家科技进步一等奖,也能挑起一百多斤的担子……

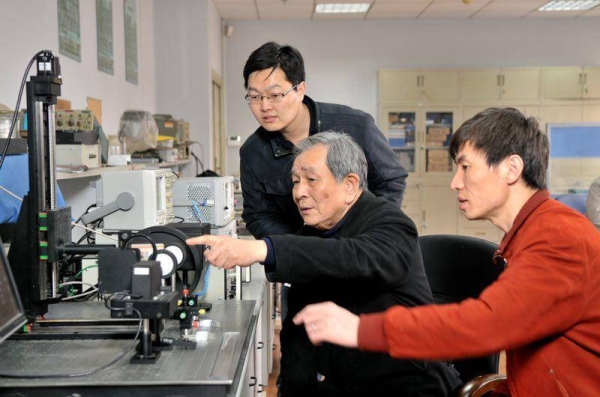

每年只有两天不去实验室

孙忠良院士一直特别勤奋,他每年只有年三十和初一不去实验室,经常在实验室连续工作十几个小时、二十几个小时,白天黑夜连轴转。

孙忠良院士住在丹凤街,他家离学校只有五六百米。如此近的距离,他也做不到每天回家。有一次,为了赶一个项目,他甚至连续几天不回家,吃住都在实验室。

1980年代后期,在时任校长韦钰院士的支持下,孙忠良院士曾承担国防科工委的一个高难度项目。在项目进行到后期联调的时候,碰到诸多困难。他们要在指定的恶劣环境条件下让电气指标全部达标,一连调了好多天,都没有完成任务。

孙忠良院士要求大家连续作战,必须取得成功。窦文斌等老师和孙院士一起鏖战,但是只有孙忠良院士时刻保持清醒状态。有一天凌晨三四点钟,在大家纷纷困得睁不开眼睛的时候,孙院士大叫一声:“调好了!”窦文斌说:“孙老师做完项目回家倒在床上就睡着了,说明他不是不累,是强打着精神!”

搞得了科研,也养得了牛

作为国家科技进步一等奖获得者,孙忠良院士的专业水平闻名遐迩。然而,在上世纪中后页那段特殊的历史时期,孙忠良院士被下放到农场劳动。在很多人眼里,那是一段失意、灰色的回忆。但是,孙忠良院士每每跟年轻人谈起那段日子,总是显得极其乐观和从容。

钱澄教授说:“孙老师常常眉飞色舞地向我们介绍,他能一口气挑一百多斤的担子;还研究出一套独特的配食方法,把牛养得很壮实……”

有一段时间,孙院士被从农场调回学校。几个月后,当他返回农场时,农场的牛争先恐后挤到牛栏边缘,用鼻子拱他,可见孙院士平时在牛身上投入了多少辛劳和情感。

弟子们说,孙院士无论做什么事,都特别认真,琢磨得很透。不论顺境还是逆境,他永远保持着十分乐观的精神。不论遇到什么棘手的事情,孙院士总是微笑面对,举重若轻。

一位做大事的“老师傅”

孙忠良院士曾获“献身国防科学事业荣誉证章”、“国家级有突出贡献中青年专家”,曾担任国防973项目首席科学家,原总装备部科技委兼职委员,原总装备部某专家组专家。人们都知道孙院士做的是大事,但是由于工作内容的特殊性,很少有人知道他到底是干什么的。

孙忠良院士学生不算太多,他非常追求质量,总是毕业一位博士再新招一位。但是,他对每个学生和身边的青年教师都倾注了极大的爱心和热情。

新加坡国立大学教授陈志宁一直记得孙院士初次见面时对他的叮嘱:第一,我们做工程的,研究理论是为了解决工程问题。第二,不要把发表论文看得太重了,要发展技术。

杨非博士清楚地记得初次见到孙院士时的情景:微波楼的小院里,阳光从树叶的缝隙里落下来,两位中老年“师傅”坐在树下聊天喝茶。年轻一点的师傅问:“你找谁”?杨非回答:“孙院士”。问话人指着身边的另一位“师傅”说:“诺,这位就是!”杨非感到大吃一惊,原来大名鼎鼎的孙忠良院士看起来如此平实!

如今,那位做大事的“老师傅”走了,带着他对母校的深情、对生活的热爱,对事业的追求……

文/唐瑭 图/丛婕

紫金山记者 陈曦 整理

2019-7-3 【紫金山】