2016-12-24 【凤凰网】

暖阳笼罩的莱茵河畔村庄,绿树掩映中的乡间教堂,熙熙攘攘的雨后伦敦街巷……

近日,数百幅记录战前欧洲景象的写生作品开始在东南大学展出,作品简繁有致、色彩浑厚,虽然是西方水彩画却又蕴含着中国画风格的构图美学。这些图像并不是出自哪位名声煊赫的画家,而是来自一位建筑学者1929年访学欧洲时随行留下的写生。

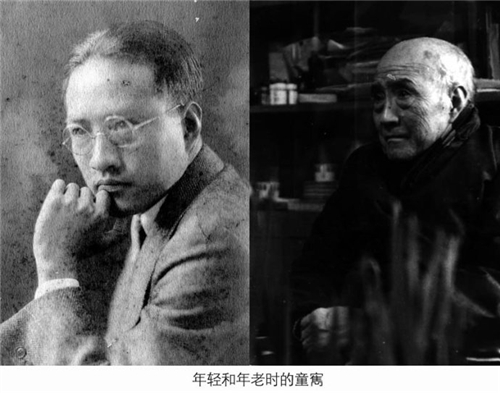

数十年时光白云苍狗,昔日行旅中的人声鼎沸已然远去,甚至图上的建筑也因二战的侵袭难觅身影,但透过这些偶有虫蛀的泛黄纸张,依稀可以感受到这位先学的难掩的才情和极致的专业素养。留下这批画作的人,就是与刘敦桢、梁思成、杨廷宝并称“建筑四杰”的童寯,也是东南大学建筑学科的创始人之一。2002年,童寯后人将这300余幅手绘写生捐献给东大,大师之作,终得以回归大学。

就读清华,举办个人画展

童寯,满族,字伯潜,1900年出生于奉天盛京(今沈阳)。童父恩格是著名教育家,曾先后任“功学所”所长、女子师范学校校长和奉天省教育厅厅长,堪称“沈阳一大儒”。在父亲严格的教导下,童寯从小熟读四书五经,10岁那年又进入西式小学堂,传统经学和现代科学思维,为童寯以后的求学之路打下了坚实的基础。

1921年7月,“五四”涛声未平,当时刚刚中学毕业的童寯,决心攻读土木工程专业,希望未来建设家乡。在参加唐山交大考试后,又赶赴北平报考清华,发榜时分别名列第一、第三。最后,童寯选择了清华。

大师云集、学术开放,那时清华学堂的师生,多有五四学人风骨,不贪图安乐,不趋炎附势。初入学的童寯很快成了梁启超、胡适、王国维等学者讲座上的常客,潜移默化中吸收着那个时代特有的文人特质。独立精神、自由思想,也成了他矢志不渝的追求。

在清华高等科学习时,童寯就对绘画有浓厚的兴趣。他喜好宋画,更仰慕晚明徐渭的明快恣肆,清代石涛(朱若极)的意匠苍健。他善用淋漓的阔笔,亦善于运用枯涩的细笔,一个“减”字,便能体现高远意境,这也是他气质和修养的映像。少年意气,风华正茂,清华求学期间,童寯不仅担任了三年清华年鉴的美术编辑,还曾在清华举办个人画展。

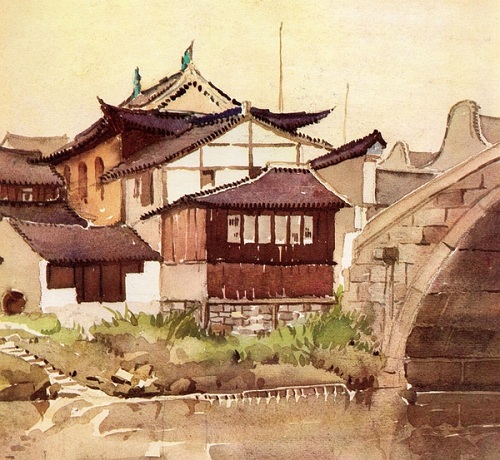

童寯的水彩画作

1925年9月,从清华毕业的童寯,选择留学美国宾夕法尼亚大学建筑系,仅用3年时间,就获得了硕士学位,数次获得全美建筑设计大奖。在艺术天才云集的宾大,童寯的绘画天赋得到进一步发掘,特别是接受美国著名水彩画家道森指导后,童寯的画作水平更进一步,奠定了洒脱豪放、饰丽严谨的风格特色。外国同学欣赏童寯水彩时,都不由赞叹,“简直像照相机拍下的一样”。

他一生所作数百幅水彩画从不示人以自夸,只有极少数人例如他的学生,清华大学的吴良镛院士、东南大学的齐康院士、美术界少数大师等曾经完整地欣赏到他的作品,并给予极高的评价。吴良镛说:“童老的水彩画在西方水彩画大师Vignal之上,而意境高远,实犹过之无不及。”

行旅欧洲,手绘游学见闻

“读万卷书,行万里路”,无论汉时司马迁初成年时登长城、访燕赵,还是近代梁思成与林徽因、钱钟书与杨绛等留美生学成后游学欧洲,在攀登学术高峰的同时,有智识的中国人从未停下“行八方、看世界”的“壮游”脚步。童寯也不例外。

1929年,在仔细研读包豪斯、柯布西耶等近代西方艺术理论之后,童寯计划用三个月的时间考察欧洲,经英、法、德、意、瑞士、比、荷,最后由东欧、苏俄回国。路途中所见的风格迥异的文艺复兴建筑和新派建筑,带给童寯极大的冲击。每逢捕捉到或典雅或时新的建筑,童寯都会拆下随身携带的画板,用水彩写生的方式,记录下这些建筑、广场和街景。

童寯的水彩画作

“旅行客车停驶二十分钟内赶作。”“早晨阳光随日影不断变化,以及人流来往不停,真实写生工作兴奋紧张,笔不停挥。”现代人喜好用摄影记录旅途见闻,而在90年前,时髦的“照相机”还常常被当做偷懒的工具。塔尖、石柱、穹顶、立面,从点到线,由线至面,非建筑师一笔一笔的勾画,又怎能见其精妙。时值一战后、二战前,欧洲正处于又一个黄金时期,产业革命带来的欣欣向荣,伴随极速发展而生的压抑忧郁,都在童寯的笔下留下了片刻的永恒。

童寯子女讲述,出行难得,当年为了能长期保存旅欧写生,出发前童寯特意购置了当时质量最优的画纸和油彩。十年后,二战爆发,德军嚣张的无差别轰炸之下,不少画中景象再不复存在。正因如此,这些连遭抗日战火、解放战争、文革浩劫而幸存的写生作品,经历近九十寒暑,依旧色彩鲜艳,后世学子,仍可以一睹英伦之风情、诺曼之格调、学府之雅致。

绘画是深入心灵的明镜

在东南大学百年校庆之际,陈丹青在演讲时曾说:“我们一天到晚说‘世界’、‘世界’,你怎样认识世界?看世界地图?读历史书?读世界新闻?读参考消息?读杂志上关于世界的报道?不是,你要真正能够感性地,全面地,实实在在地了解世界,应该走进美术馆。”

观世界若此,了解一个人也是这样。童寯先生低调沉默、惜字如金,想要了解他的内心很难。但对于童寯先生而言,画是尽情抒发自己情绪的地方,是心灵的明镜。他作画时的心境,容不得半点的杂质,也是内心世界的最好体现。

童寯先生

据童寯先生次子童林夙回忆,20世纪50年代初,童寯先生在南京东郊创作水彩画时,被人制止,从此以后童寯先生再未画过水彩写生。“他容不得画中有不愉快的经历带来的丝毫侵染。”纯粹的画作背后,是童先生纯粹的人生。

“父亲一直对我们很严厉,也很沉默。”童林夙说,童寯一生对自己要求严格,对子女和学生也是如此。“他对研究生的要求很高,要求他们每周两次向他汇报文献阅读情况,每周用英文翻译一篇《古文观止》的文章,并念给他听,如果英译不合要求,就会遭到批评,他的弟子因此都很怕他。”

童林夙还说,“记得我在大学二年级时放寒假回家,火车从北京到南京要20多个小时。我坐硬座,车厢内空气污浊,烟味甚浓。到家后见到父母大家自然很高兴,可是父亲突然眉头一皱说‘你抽烟了吗?出去!’”因为在中学时童林夙曾与父亲握手为誓,绝不抽烟。所以童林夙一回家父亲闻烟味继而大怒,把童林夙赶了出去。

“我满肚子委屈,只好出去。母亲跟了出来问明原因和父亲说了也不管用。父亲三四天不和我说话。就在这时,有一天父亲从学校开会回来,母亲突然对他喊道:你怎么抽烟了?因为他浑身上下都是烟味。父亲这才知道冤枉我了,又与我握手道歉。”

童林夙先生

上世纪30年代,童寯负责的工程较多,不少人主动上门送礼,有的是想多揽点生意,有的则想在工程建设中偷工减料,而他一律不收。于是,这些送礼者就变换各种手段讨好他,被一一拒绝。

在外人看来,童寯有时候显得有些不近人情,但与他亲近的人都知道,这些不近人情,正是他的个性魅力所在。无论是在其建筑师的生涯中,还是在动荡的岁月里,不苟全不媚俗,不徇私情,不理世间名利喧嚣,沉心求索,原则是他穷尽一生的坚持。

艺、技兼容,开拓东南学脉

1927年,彼时东南大学还被称作国立中央大学。刘敦桢、童寯、杨廷宝三位先生一手打造了东南大学建筑学院,中国现代建筑学学科也就此诞生。

1931年,童寯接替梁思成任东北大学系主任。“九一八”事变爆发,东北大学解散,师生们纷纷南撤逃亡关内,童寯慷慨资助学生进关逃难。低年级学生转至他校读书,高年级学生读书没有着落,童寯即召集他们到上海续学,并呼吁建筑界好友与他共同义务为学生上课,历时近两年,终于授课完毕,由此造就了我国第一代自己培养的建筑师。

此后,童寯应同窗陈植之邀,赴上海加入赵深、陈植在上海组建的“赵深陈植建筑师事务所”,随后事务所更名“华盖建筑师事务所”。在20世纪30-40年代的复古潮流中,他们坚持新建筑方向,童寯也真正意义上开始了他的建筑师生涯,他的创作往往手法简洁而不落窠臼,期间完成了南京外交部大楼、上海大戏院、南京首都饭店、南京下关电厂等等作品。他们将“建筑是科学技术与艺术的结合”、“建筑是国家和民族文化水平的体现”两个理念贯穿于大量设计作品中,促成了中国建筑师的崛起。而这两个理念,也在今天已经成为建筑学的基本观点和认识。

战乱颠簸,历史终于来到了和平的50年代,在这个弥漫着雾般蒸汽的沸腾时代中,每个人都不知所为地随波逐流着。热火朝天的新中国建设,亟待那些有声望的第一代建筑师们的加入,曾为华盖三大巨头之一、“建筑四杰”之一的童寯,却出人意料地选择了沉默。之后的30多年,童寯谢绝政治、谢绝工程,只沉浸于书本,醉心教育与写作,直至辞世。

在后半生的学术生涯里,他的事业定格在东大的教学工作中,圈子缩小到了东南大学建筑系中大院的一张书桌上,而他的学术眼光却拓展到了世界的高度:从对中国文人园的考证,到东西方园林的比较;从对中国建筑史的研究,到对西方、日本、俄国建筑史的研究;从中西比例分割分析,到中西学史研究;从古代时尚研究到雕塑、绘画史研究……同时,几十年耕耘,也培养出了一代代东大建筑精英,也促成了东大学派特殊的风格。

2016年12月4日,由童寯之孙、同济大学童明教授设计的童寯画室重获新生,揭幕展《如画英伦》同期陈列童寯旅欧写生作品,为所有仰慕童寯先生的人们开辟了深入了解童寯先生的窗口。

童寯画室再开放

“这不仅是童寯先生本人作为建筑史和理论学者应有的艺术素养,也是对由他开创的兼容艺术与技术的东南学派的一种表达,他对东南的整个学术传承发挥了很大的作用。”东大建筑学院陈薇教授说,“这些作品不仅建筑学的学生可以欣赏,也对全校各学科的学生开放,让更多工科学生感受人文素养,实现文理兼修。”

东大大礼堂前,童寯题写的“止於至善”的碑文入木三分,但终究只是外物。童寯先生却让四字由物入心,用自己的一贯坚持,向每一位东大人传承着对于至善的追求。