2016-05-06 【扬子晚报】第A09版

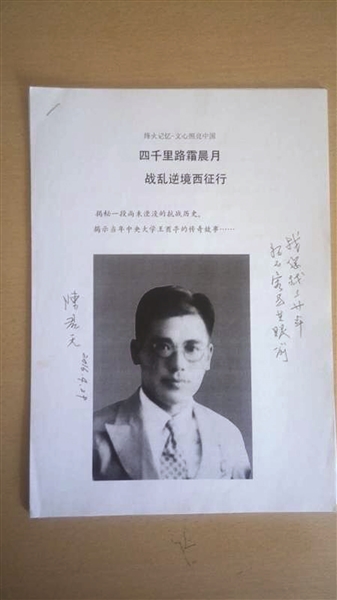

陈君天写下的找寻感言。

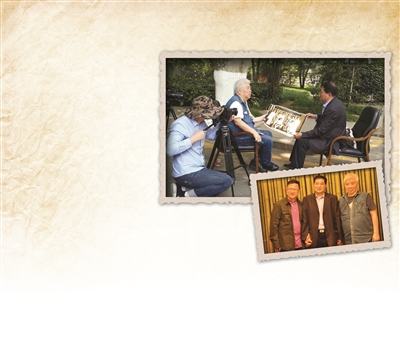

陈君天(图中)在采访王德。

陈君天(右)、王德(中)和扬子晚报记者合影。

2015年9月11日,扬子晚报“我家的抗战”专栏,刊登了独家报道《原中央大学教师王酉亭 炮火中赶千头牲畜到重庆》,经过网络传播,这篇文章吸引了台湾资深电视制作人陈君天导演的关注。辗转多方联系,前几天,陈君天专程来到南京,采访了王酉亭之子——王德。

扬子晚报全媒体记者 薄云峰 文/摄

台湾导演其人

陈君天,1940年生,台湾资深电视制作人。

1960年,进入台视,后来就开始制作综艺节目,童安格、李宗盛、费玉清等均上过陈君天的节目。

1995年,抗日战争胜利50周年,陈君天开始拍摄《一寸山河一寸血》等抗战纪录片。

缘起:一段传奇往事

故事要从上世纪90年代初的台湾说起,采访制作抗战历史纪录片——《一寸山河一寸血》的台湾导演陈君天,在拍摄原中央大学冒着炮火西迁的故事时,有一次采访知名中大校友王作荣(1943年毕业于重庆中央大学,亲身经历中大西迁全过程)。王作荣谈起了王酉亭在西迁过程中做过的令世人唏嘘不已的壮举:和同事驱赶1000多头牲畜一路向西,“动物大军”长达400余米,历经五省、耗时近一年,途经水路、山路,一路艰辛于1938年11月成功西迁重庆,保存了中大农学院用于教学科研的宝贵牲畜品种。当年王作荣认识王酉亭,他一直认为,“王酉亭在中大西迁过程中,做了一件了不起的事,是一位了不起的人,不应该被浩瀚的历史所湮没!”

听到这个传奇般的历史往事时,精于电视语言和画面拍摄的陈君天,脑海中闪现出一个奇伟的画面——一群衣衫褴褛、风餐露宿的长途跋涉者,驱赶着“动物大军”,抵达抗战烽火中的重庆。“这样的画面沧桑、感人。是什么样的精神力量在支撑着这些壮士?他们途中又经历了怎样的艰苦和磨难?当时烽火连天,在一日三餐都无法正常保证的情况下,他们途中又会发生什么样的惊险故事……”问题一个接一个在他脑海中冒出,陈君天想把这段动物西迁的壮举,进行补拍,并充实到纪录片《一寸山河一寸血》中。

执着:夙愿持续20年

当时网络不发达,加上关于王酉亭的书面历史资料极其有限,陈君天一直找不到此事件的直接关联人,采访的夙愿只能默默存在心中。

时光荏苒,一晃到了2015年。这一年,是纪念抗日战争胜利70周年,曾在江苏电视台任职的黄志毅,看到报纸上关于抗战系列的报道越来越多,他想起了自己的老朋友——王德。王德曾经跟他说过父亲是王酉亭,以及动物西迁的一些故事。

做事极其认真的黄志毅,按照王酉亭生前曾经就职的单位——东南大学(原中央大学)、卫岗牛奶场、仙林农牧场(备注:1952年院系调整后,王酉亭离开当时的南京工学院,先后在卫岗牛奶场、仙林农牧场从事畜牧兽医工作)、居住地和户籍所在地的南京市玄武区公安分局,并数度到中国第二历史档案馆、南京档案馆查询有关王酉亭的历史资料。

黄志毅还与住在上海的王酉亭长子——王宗元数度长时间通电话,仔细问询他父亲的故事。因为西迁重庆之后,幼年时代的王宗元听父亲讲过这段经历。在查询过程中,资料越来越丰富,并相互印证,使这段差点湮没于时光中的史实越来越丰满。尤其是原中央大学校长罗家伦晚年在回忆录《逝者如斯夫集》中曾写到,当“动物大军”进入重庆市郊沙坪坝的原中央大学畜牧场时,他所目睹的场景——“司机告诉我说,前面来了一群牛,像是中央大学的,因为他认识赶牛的人。赶牛的王酉亭先生和三个技工,更是须发蓬松,好像苏武塞外归来一般。我的感情振动得不可言状。”

圆梦:将专门制作纪录片

关于王酉亭的独家报道在扬子晚报见报后,网络转载量很大。陈君天在台湾看到后,得悉王酉亭的后人还在南京,他非常激动。经过多方辗转联系,他于今年4月28日抵达南京,并入住榴园宾馆。29日,在东大党委宣传部、东大档案馆等部门支持下,他在东南大学大礼堂(原中央大学大礼堂,是标志性建筑)的广场上,对王德进行了专访。

陈君天说,“二十多年前采访拍摄王作荣时,谈及当年中央大学西迁故事,萌生拍摄王酉亭意愿。苦于无法寻找王酉亭后人,今得益于网络传播,终于顺利获得最佳素材。”

此次采访拍摄素材,除将充实《一寸山河一寸血》中的西迁故事外,还将计划为王酉亭专门制作一集纪录片。

在拍摄期间,陈君天敬业和认真的工作作风,也得到陪同者由衷的称赞和敬佩。29日,采访圆满结束后,他给王德留下了签名,并写下情真意切的一段话——“找您找了二十年,好不容易在眼前!”