大学生的奇思妙想被做成展板,搬进了规划局

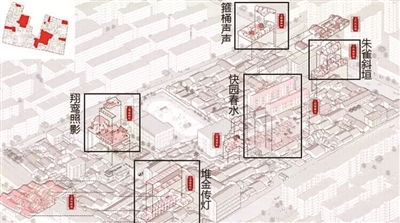

东南大学学生为有历史典故的景点所起的名称(部分)

作为关注老城南时间最久的媒体,江南时报近十年来反复呼吁,终于让南京市政府、秦淮区把老城南保护与民生兼顾、维护社区活力、以居民为主体的活态保护提上议事日程。首个试水的,是老城南门东小西湖片区(大油坊巷历史风貌区)的保护与复兴。

与以往不同,南京市规划局请高校师生参与历史风貌区保护的社会实践,为南京历史街区的保护规划提供了新鲜思路,这一做法在国内也是第一次。经过几个月的辛勤……近日,南京大学、东南大学、南京工业大学的大学生规划志愿者们用智慧编制的规划被做成展板,搬进了南京市规划局的大楼内。现在就来让我们看看他们的智慧。交汇点记者 黄勇

全国首创 呈现鲜活记忆不再是冷冰冰建筑

门东小西湖片区,总用地面积约4.69公顷,历史上曾是东晋贵族居住区域,现有居民1260户,3140人,内有傅尧成故居和沈万三故居、马道街45号古建筑,基本保留了明代、清代的空间格局,还有古树和古井等遗存。虽然有着这样的历史文化积淀,但这里的居民居住条件并不好。房子低矮、破旧、昏暗、潮湿,有的漏雨严重,每天还过着到公厕倒马桶的日子。环境整治及房屋更新改善迫在眉睫。

历史街区的保护强调原真性,原住居民是历史和现实的纽带,留下他们,对小西湖片区何尝不是保留一份历史记忆。有了他们,历史风貌区呈现的才是鲜活的历史记忆,不再只是一个个冷冰冰的历史建筑遗存。

为了活态保护好这里,今年7月起,南京市规划局第一次邀请高校学生参与历史风貌区规划研究,希望他们通过90后新兴的眼光和审视方式,给小西湖片区油坊巷历史风貌区改造带来不一样的创意。这一做法在国内也是第一次。

来自南京大学、东南大学、南京工业大学3校的规划、建筑、历史文化及社会学等多个专业的48位大学生规划志愿者,今年暑假都“泡”在了小西湖片区。他们走街串户,把小西湖片区1390户住民的“底细”摸了个遍。这些志愿者们随后在导师们的指导下,编制了自己智慧结晶的不同的规划方案。这种规划的“民意前置”,也让政府部门、相关专家和学者编制实施一个更好的小西湖片区规划有了可能。

南京大学方案

方案一

产权整合,增建厨卫

不用再到公厕倒马桶

在南京大学建筑系的志愿者们看来,常规设计手法已难以解决南京历史城区的保护与复兴问题。因此,他们的创意非常大胆。记者在展板上看到,南京大学的志愿者们做了两套方案。第一种设计主要是“向天空”要老街区的空间——将老屋整体抬升1-2层,底层归公有,作为商业与出租。

因为很多居民过着到公厕倒马桶的愁日子,如何增加卫生间和厨房?设计建议打造南京首创三种产权房屋:小面积产权房屋(建筑面积小于户均面积),将多个产权整合,共同占用一个单元,共享一套厨卫。而中面积产权房屋,一个产权占用一个单元,并增建、赠送一个厨卫。大面积产权,将建筑面积切分成若干单元,原则上一个产权公用赠送一个厕所与厨房,若该产权内户数较多,则酌情增加厕所和厨房个数。

“我们的规划很有想像力,相较大师们,更敢于摒弃陈规。”对这样的创意,南京大学建筑系研究生徐晏很自信。

方案二

将王谢的厅堂,做百姓的街道

恢复快园、市隐园两座名园

南京大学同学们所做的第二个方案中,提议在小西湖片区恢复历史上的两个名园——快园和市隐园。历史记载,明代戏曲家徐霖的旧居——快园就位于南京老城南箍桶巷西侧一带。到了民国时期,这里更加荒芜不堪,后改建为民宅。市隐园则相传是秦淮八艳之一的顾横波旧居,当年位于顾楼街,又名“横波茶楼”,具体位置应在顾楼街的对面。市隐园也早已不见踪影。

设计方案建议可以恢复这两个园子,并且可以打造契合古代的市隐园精品民宿,让产业带动街区发展。而在大油坊巷一带还曾经有个庙叫翔鸾庙,设计方案也建议再复建这个庙宇。

南京大学研究生姚梦说, “有人把老城南比作一扇大门,门东门西就像两块门板,开启了整个老城的记忆。门东地区是一个完整的明清时期江南市井文化的历史空间。其中传奇人物、明清建筑多有展示,被称为‘南京之根’的老城南,遗留了众多厅堂规整的老宅院,虽然看起来破旧不堪,但是‘拂落灰尘可见真珠。”

由于这里历史上曾是东晋贵族居住区域,姚梦等同学们注意到了该片区的明显衰败。以朱雀里来说,短短36米竟居住了11户人家,但巷子宽度仅为1.6米,真应了那句“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。因此,他们建议修缮房屋、改善居住条件,给老房子植入新业态。居民可以底下商业上面居住,带来经济收益同时增加就业机会,古巷子也能焕然一新。

东南大学方案

方案三

有历史典故的景点

都起古色古香之名

东南大学研究生邹建国说,“作为大学生规划志愿者,所有的付出都很值得。”他们的设计方案比南大恢复名园快园、市隐园、翔鸾庙想得更广,在他们的规划方案中,“快园春水”、“翔鸾照影”、“琵琶阁院”、“南院普济”、“朱雀斜垣”、“箍桶声声”、“堆金传灯”等箍桶巷、朱雀里、秦淮河等有历史典故和可以打造为景点的节点,都起了一个古色古香的名称。

南京工业大学方案

方案四

文保单位

变身公共空间

南京工业大学建筑学院的志愿者们也做出了两个方案。研究生徐海博说,第一个方案主要是提出了要对历史资源进行保护,对文保单位的功能进行置换,变为公共空间。其次是对生活功能进行提升。此外,激活产业。

方案五

打造空中四合院

原住民可回迁

第二个方案更为大胆一些,建议拆除片区中心一些没有保存价值的老房子,在原址重建一座社区综合体。一层一圈为一个个独立的卫生间,心部分为一个广场,为片区提供了活动空间。二层则打造为一个空中四合院,和原先的居住面积相当,甚至更大,不超过限高的12米,原住民还可以回迁。

“地下一层可以打造成停车场,可停机动车和非机动车,这样也为老片区增加了停车设施,一些自行车、电动车都可以停到地下。”徐海博说。

各方点赞 尊重原住民意愿 走与留都有方案

年轻人的活力和奇思妙想也获得了区委书记、局长、专家学者的点赞。秦淮区区委书记曹路宝说,今后5年甚至更长时间,南京老城保护更新策略可以用“志愿和渐进”两个词来归结。志愿,是要尊重原住民意愿,走与留都有方案;渐进,则意味着老城保护更新不再大干快上,要持续性有机更新。

南京市规划局局长叶斌说,希望通过小西湖片区保护与复兴规划研究,发动全社会的力量,集聚更多人的智慧,一起探索文化传承与风貌保护、社会发展与民生保障、地区活力与社区营造的新模式。通过对规划的实施研究,小西湖片区能够通过政府、市民、专家、资本合作的方式来实现建筑更新改善方式的多样化,避免大拆大建;尝试针对不同产权人的不同更新方法,实现鼓励居民自我更新、搬迁后政府统筹实施等多种方式并存。

多年高度关注老城南保护与复兴的南京规划委员会专家委员会委员、南京大学青年学者姚远表示,引进高校师生参与规划实践研究活动将成为国内城乡规划公众参与的一个里程碑。

著名文史学者、专业作家薛冰说,活动处处体现了以人为本,是南京历史文化名城规划保护工作的转变,研究方案可行性较高,提供了不同的思路和方法。

据悉,三所高校师生的五个规划研究方案即将制作成通俗易懂的宣传展板,与小西湖片区的居民见面,面对面倾听他们的意见,并在后期调整、深化的基础上,开展后续项目实施的规划设计研究。