“敦者,大也;煌者,盛也。”自公元366年敦煌第一个石窟开凿以来,敦煌如同绝世幽兰,静立在茫茫戈壁,却凭莫高一魂,飞天传神。敦煌壁画内容博大精深,主要有佛像、佛教故事、佛教史迹、经变、神怪、供养人、装饰图案等七类题材,此外还有很多表现当时狩猎、耕作、纺织、交通、战争、建设、舞蹈、婚丧嫁娶等社会生活各方面的画作。这些画或雄浑宽广,或鲜艳瑰丽,中国古代各时期的艺术风格与特色,在其中都能得见端倪。

东南大学党委宣传部部长毛惠西主持巡展开幕式

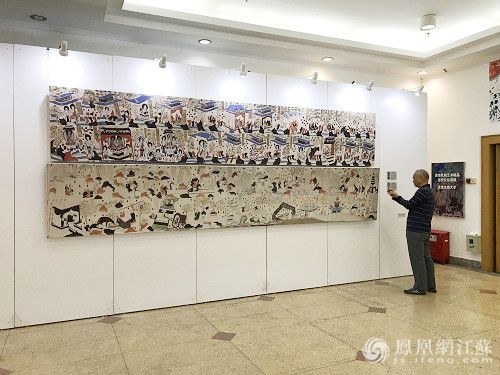

6月5日,作为东大115周年庆典系列活动之一,由中国敦煌石窟保护研究基金会和敦煌研究院主办的“敦煌壁画艺术精品高校公益巡展”走进东南大学。据了解,该公益展选取了自魏晋南北朝以来的敦煌石窟及周边榆林石窟的部分壁画50余幅,通过现代数字高保真技术,再现敦煌壁画艺术的辉煌。

此前该公益展已先后走进过清华大学、同济大学、中央美术学院等高校,此次走进东南大学,将通过持续一个月的布展,让千年敦煌艺术文化在百年东大发光,使学子近距离欣赏精美的敦煌壁画,感受古代文化的辉煌和魅力。

当天下午2点,东南大学举行“敦煌壁画艺术精品高校公益巡展——走进东南大学”开幕仪式。敦煌研究院副院长赵声良研究员、中国敦煌石窟保护研究基金会理事长杨秀清研究员、东南大学副校长周佑勇教授、党委宣传部、建筑学院、经济管理学院、艺术学院、教育基金会等部门负责人及师生代表悉数到场。副校长周佑勇为开幕仪式致辞,赵声良、杨秀清也作了精彩的发言。

东南大学副校长周佑勇致辞

敦煌艺术,“自秦创兴,于周转盛。花开德水,鸟弄禅枝。十方会合,四辈交驰。”如今,敦煌艺术穿越千年的时光扑面而来,古人的智慧将透过展厅珍贵的展品重绽光芒。周佑勇认为,敦煌是丝绸之路上的重镇,是中西交通的“咽喉之地”。中西不同的文化因敦煌而汇聚、交融,使得敦煌成为“华戎所交,一大都会”,人文荟萃,文化粲然,也使得中国文化、知性、文藻、胸襟,都为之一变。而此次敦煌壁画艺术精品走进东南大学,将有助于实现“敦煌共识”,为“一带一路”助力。

敦煌研究院副院长赵声良发言

据了解,2016年,东南大学正式成为“一带一路”高校联盟成员。“敦煌共识”也为丝绸之路经济带沿线高校搭建了良好的合作平台,是高等教育服务沿线各国发展战略的重大举措。“东南大学将秉承‘互联互通、开放包容、协同创新、合作共赢’的理念,促进与其他国家、高校在教育、科技、文化等领域的全面交流与合作,从而更好地服务沿线国家和地区的发展。”周佑勇说。

中国敦煌石窟保护研究基金会理事长杨秀清发言

丝路流韵袅千年,周佑勇强调,敦煌精神有着多重的内涵,敦煌壁画艺术精品走进东南大学,将有助于学子吸收发扬敦煌精神,发挥文化育人功能。

“从公元366年一位叫乐尊的僧人开凿第一个洞窟以来,中国古代几乎每一个朝代都在赓续增补敦煌艺术,这才形成了这个当今世界上规模最大的艺术宝库之一。”周佑勇表示,敦煌精神首先是一种传承精神,而此次的巡展,就是一次对传统的当代承传。

“敦煌精神还是涵盖四宇、海纳百川的包容精神;是在最艰苦的条件下,仍能自强不息、发现美、创造美的戈壁精神;是‘拔众生之毒箭,作群品之良医’,使‘百亿人天,并承风而偃化’的教育精神。敦煌精神更是工匠精神,千年以来,无数能工巧匠,‘临池擅飞翰之工,射叶逞弯弧之妙’,以巧夺天工的笔触、精益求精的精神,使最荒凉的石头上,开出了最灿烂的艺术之花。”周佑勇说。

文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。保护文物功在当代,利在千秋。敦煌那些规模宏大、为数惊人的壁画,是人类稀有的文化宝藏和精神财富。通过展览,引发了东大人内心的赞叹与敬畏,也进一步树立了爱护文物、保护文物、传承文明的意识。

“文化需要浸润,艺术重在交流。”周佑勇还表示,敦煌文化记载了中国历史上多个朝代的辉煌过去,传承了中华民族的优秀文化基因。那些崇高优美的壁画,数以万计的古卷,灿若星河的文化,无不吸引当代中国人在回味历史、品鉴艺术、休憩心灵的过程中,深刻理解博大的古代文化,增强文化自觉和文化自信。“此次展览,为东大学子提供了接触、欣赏敦煌艺术的机会,也希望博大精深的敦煌艺术,能够惠泽、启迪更多的青年学子。”